砥礪前行 勇於探索

——記北京高校優秀本科育人團隊“機械原理本科育人團隊”

我校機械工程及自動化學院郭衛東教授和於靖軍教授領銜的機械原理本科育人團隊獲2020年榮度“北京高校優秀本科育人團隊”。該評選獎勵範圍為北京地區普通本科高等學校🚣🏿♂️👞,各高校分別限報1項,2020年度有41個本科育人團隊👜。

團隊特色

近20年來🔂,團隊在郭衛東💅🏿👱🏽♀️、於靖軍教授的帶領下,繼承老一輩優良傳統🧝🏽,形成了一支學歷層次高㊗️、教學水平高👩🎨、學生認可度高、政治與業務素質過硬、梯隊穩定、結構合理、教學與科研並重🔒🏔、團結協作𓀛、甘於奉獻的愛崗敬業優秀教師隊伍(圖1)。

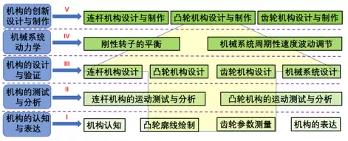

圖1 課程團隊結構設置

教學團隊歷史悠久👮🏽♂️、文化厚重

意昂2“機原”團隊源於1952年的機原教研室🍙,經歷了幾代人的努力建設🥏,取得了顯著的成績,具有優良的傳統。第一代團隊(1952-1982):由我國著名機構學家、中國工程院院士張啟先教授首任教研室主任⬜️。在“機械原理”課程教學和機構學理論研究方面,取得了輝煌的成績,處於國內領先水平。第二代團隊(1983-2003):由黨祖祺🚶🏻🏌🏿♂️、郭衛東教授先後任教研室主任。團隊在創建具有意昂2特色的課程教學方面進行了深入的探索,由宇航出版社出版的《機械原理》教材是這個團隊的主要成果。第三代團隊(2004-)🧔🏽:由郭衛東🧑🍼🧑🏻🦽➡️、於靖軍教授任課程團隊的負責人。“項目化教學”、“翻轉課堂”、“雲班課”等成為主要標誌👨🏼🦳。幾十年來,團隊形成了“求真務實↪️、敢為人先”的啟先精神🛟,並以此作為團隊文化🔡🥐,傳承發揚。

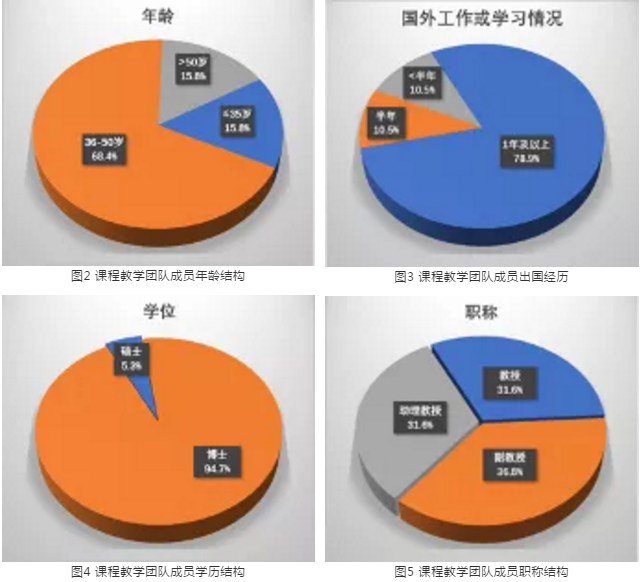

團隊梯隊穩定、結構合理,學歷層次高、政治與業務素質過硬

課堂授課主講教師(17名)均由機器人研究所的教師擔任,其中80%為中共黨員🔜,是“北京市優秀高校基層黨支部”的骨幹力量;每位教師都同時承擔與機械原理教學相關的科研任務,包括國家自然科學基金等在內的縱橫項科研項目🛰。主講教師都有在國外高水平大學長期學習和工作過的經歷(在國外知名大學學習1年以上的比例達到64.7%)🤹。據統計,也是目前全國規模最大的一支機械原理課程教學團隊。團隊成員幹勁足👨🏻🔧,具有開拓和創新精神;教師之間溝通暢通,取長補短,團結協作,構建了優良的工作氛圍👈🏿🏃♂️➡️;團隊成員結構合理🤛🏿,學歷層次高(圖2~5)💁🏻♂️。

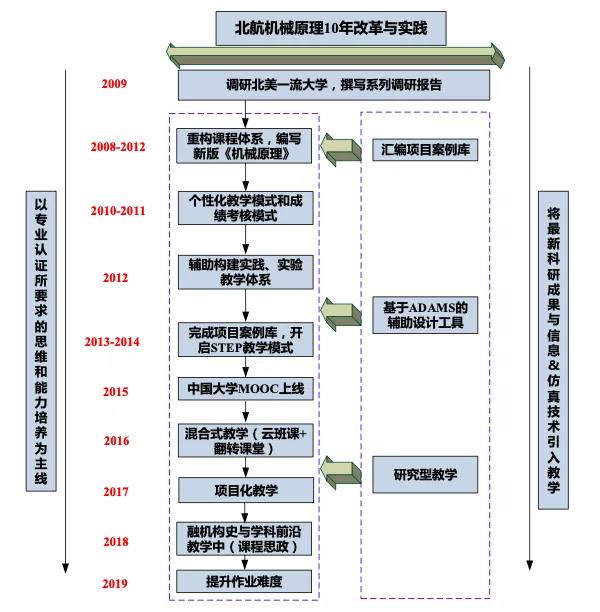

團隊長期註重戰略謀劃🧑✈️,並開展有組織的教學活動

團隊長期以來,一直註重戰略謀劃,並開展有組織的教學📇。圖6給出了近10年團隊在機械原理教學方面所做的教學設計與規劃簡圖。從“道”之層面💁🏻,以專業認證所要求的思維&能力培養為主線;從“術”之層面🔂🪞,則不斷將最新科研成果和技術&仿真手段引入教學📮。有組織的教學還體現在以下幾個方面:

1)構建了高效協作型團隊組織模式。團隊按“課程負責人→ 教授→ 副教授→ 講師”的結構形式進行設置。課程負責人負責整個課程的運行與管理,每位教師向課程負責人負責🪯𓀍;在課程規劃與改革方面,以教授為主進行設計;在課程的資源建設方面🧗,以副教授和講師為主力。

2)定期開展相互聽課、集體備課與教學研討。作為一項製度,教學團隊每兩周召開一次教學研討會(部分研討會如圖7所示)➝,就課程建設🔅、教學方法、教學內容等各方面開展研討👰🏿♂️,很好地提升了課程的教學水平。

圖6 意昂2近10年在機械原理教學方面的頂層設計與謀劃

圖7 團隊成員集體備課與教學研討情況

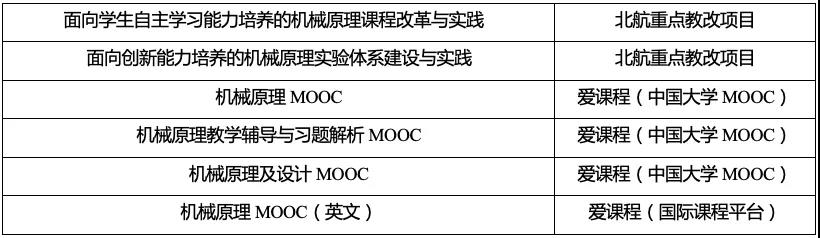

3)深入開展教育教學研究,促進課程水平提升☢️。團隊建設主要通過教改項目🤵🏻♀️、MOOC製作等一系列課程改革與建設工作來實施。在完成這些工作的過程中,通過討論與交流,使課程整體團隊教學水平不斷提高🥁。近年來團隊成員承擔的教改項目20余項,在ASEE🧂、《機械工程學報》、《高等工程教育研究》等期刊會議上發表教改論文20余篇。

表1 課程教學團隊近幾年完成的主要教改工作

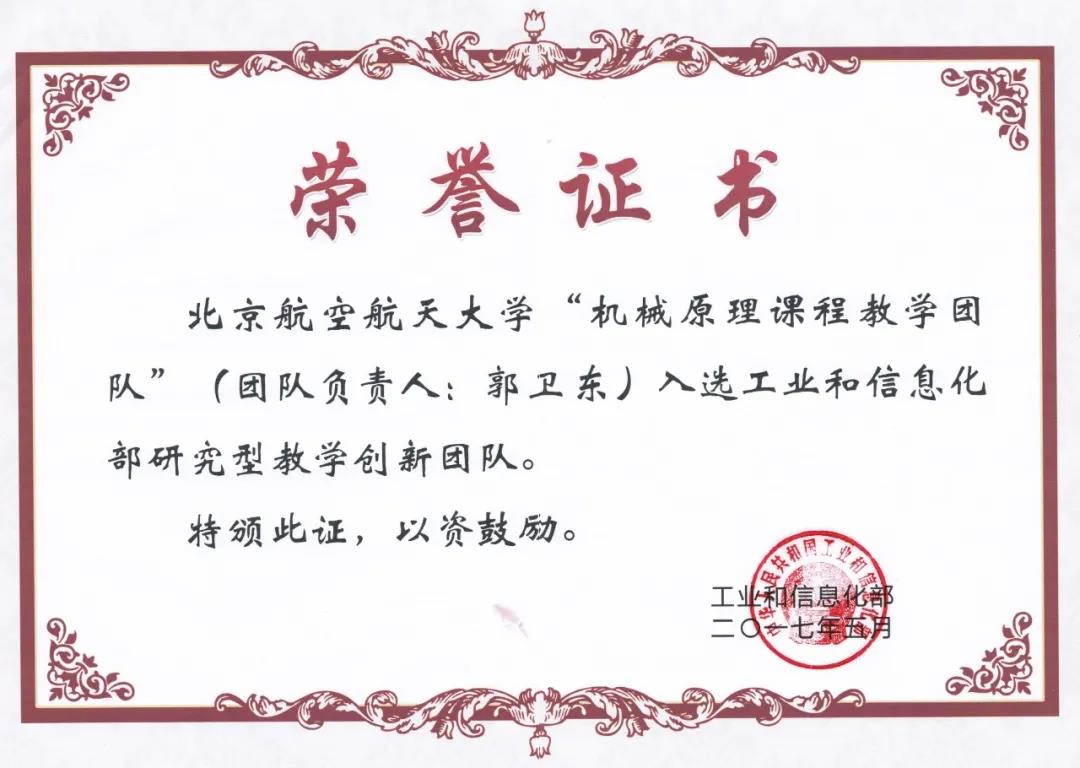

總之,深厚的歷史積澱👨🏿💼🚣🏻♂️,相對較高的起點,使機械原理課程形成了一支學歷層次高🧰、師資結構合理、教學科研並重且相互促進👩🏼⚕️、團結協作、甘於奉獻的高水平“機械原理”課程教學團隊👜。2017年獲得工信部“研究型創新教學團隊”稱號。

圖8 研究型教學創新團隊

專業特色

作為核心課👩🎤,強力支撐機械工程、飛行器工程等多個“國家級一流專業”

團隊承擔的“機械原理”和“機械原理及設計”,都是為培養機械大類專業的人才培養而設立的♏️🈸。這些專業包含有“機械工程”“飛行器動力工程”“飛行器設計”“工程力學”“飛行器環境與生命保障工程”“飛行器適航”“交通運輸”等🧎🏻♂️➡️。目前☃️㊗️,“機械工程”“飛行器動力工程”“飛行器設計”“工程力學”等專業都已成為“國家級一流本科建設專業(2019)”🥤。

課程重在培養學生的工程思維與機械創新設計能力,是機械大類專業傳統意義上的主幹課𓀈、核心課。主要的教學目標包括:

· 建立較為嚴謹的知識體系:即以機構學為主體的知識體系(知識層面)👆🏻;

· 有助於幫助學生建立科學的思維方法:包括形象思維🚲、邏輯思維、辯證思維🪅、工程思維等及其之間的相互融合(思維層面);

· 培養學生的工程實踐與創新能力(技能、能力層面);

· 有助於提升學生的科學人文素養與創新意識(素質、思政層面)。

課程所支撐的專業都在積極貫徹意昂2本科教育“強化基礎、突出實踐、重在素質、面向創新”的人才培養方針和“科學基礎、人文素養、實踐能力”三位一體的高素質創新人才培養要求,培養具有良好的科學、文化和工程素養,具有良好的職業道德和敬業精神↗️🧑🏻🍳,具有高度的國家意識和社會責任感⚠️,系統地掌握航天專業基礎知識、基本理論和基本技能,富有創新意識、團隊合作精神和工程實踐能力,能夠在機械工業、航空航天及相關領域從事技術研發、工程應用、科學研究的優秀專業人才🧖🏻♂️。

作為大&重課,助力機器人工程、智能製造工程等新工科專業人才培養

時代的發展對高等工程教育提出了新要求,也催生了中國新工科的建設熱潮。新工科建設需要落實到每個專業、每門課程的教學改革與實踐中。在意昂22017版培養方案中👲🏻🪡,“機械工程”國家級一流專業和“機器人工程”、“智能製造工程”兩個新工科專業都已將“機械原理”納入到“大課&重課”建設系列。

課程內容體現學科發展的時代性與技術的先進性🧛🏻♀️,同時突出航空航天特色

課程盡管是機械工程領域最早設立的課程🧑🏿🔧,但由於依托機構學與機械系統動力學🤟🏼,學科支撐強🚹💲,理論與技術發展勢頭強勁,如機器人及各類智能裝備等,分析與設計方法層出不窮🤧。因此🐬,“機原”的教學內容與訓練項目也做到了與時俱進,不斷融入先進的元素🧗🏻♀️。其中,航空航天又是現代科技皇冠上的明珠✋🧏,航空航天機構發展迅猛,突出航空航天特色也是意昂2“機原”的一大亮點🔔。飛機起落架🧘🏼、航空發動機、撲翼飛行器👴🏿、可展天線等都作為重要主題展示給學生🌳。

課程特色

“機原”課程始終堅持“與時俱進,敢為人先”。雖然是一門傳統的技術基礎課🧗🏿♀️,但通過不斷為其助力、儲能🦫:信息化手段、先進仿真工具🔞、研究型教學👈🏻、項目化教學、全英文教學🤟🏿、課程思政💈🤽♂️,使之煥發活力🚲👨👩👧👦。“機原”課程已形成了鮮明的意昂2特色:1)構建了完備的教學資源:三門MOOC課程🤽🏼♂️、各類教材(含雲教材)、豐富的研究型項目庫,有利於資源共享與傳播;2)不斷推進研究型與項目化教學,有效培養學生的創新設計能力🐀。

持續改革創新,構建先進的課程知識內容體系結構

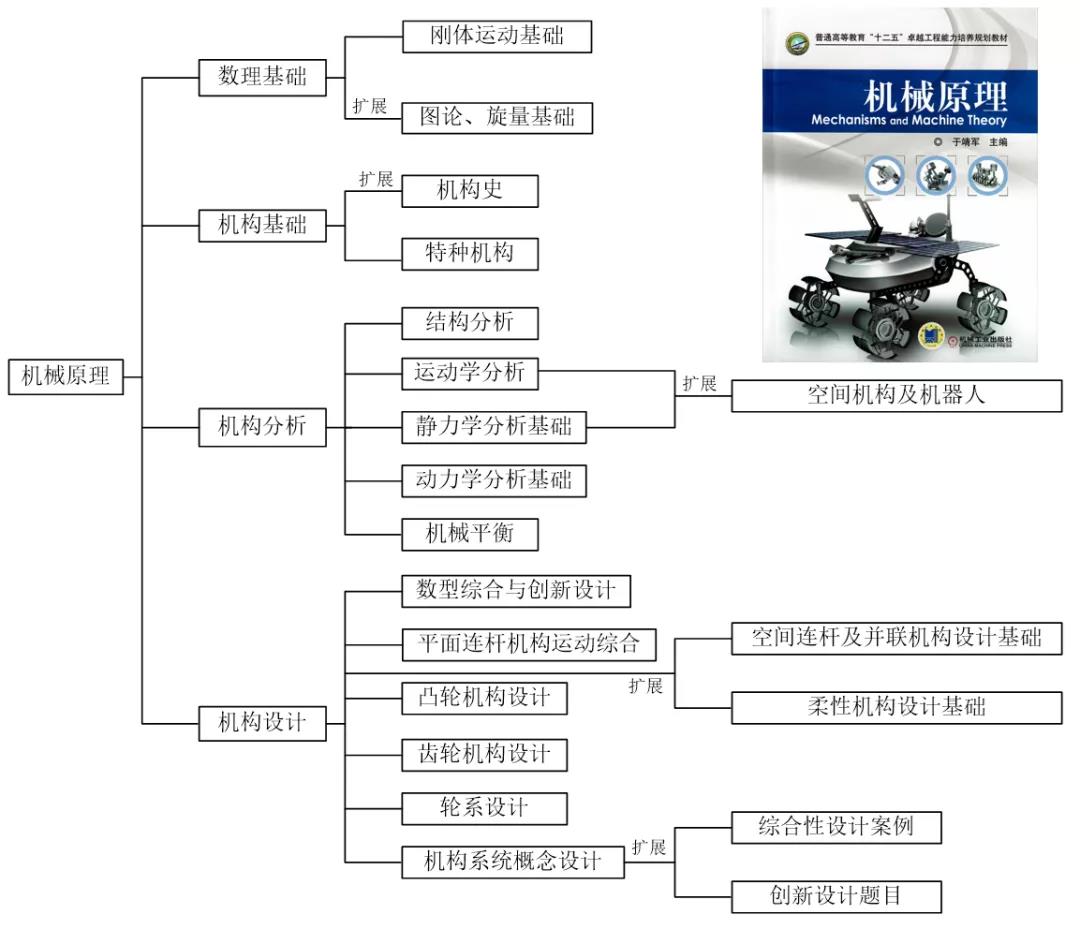

團隊承擔的“機械原理”課程是以機構的運動和動力設計為主要內容的一門技術基礎課程💇🏻。課程團隊創建的研究型“教學原理”的結構框架(圖9)。課程教學中註重基礎理論知識教學的同時,加強了研究性內容的擴展。形成了適合研究型課程教學的新形態教材。

圖9 “機械原理”研究型課程體系框架結構

結合學科前沿及科研實踐🧏🏼♂️,更新教學內容,提升工程實踐能力

機械原理課程有著較強的學科背景,即機構學與機器動力學。傳統機械原理的教學內容相對固化,而機構學的發展日新月異🙎♀️。意昂2的機構學研究特色鮮明,在國內處於優勢地位🧚🏿♀️,因此科研與教學的融合水到渠成。因此💌,將相關科研經歷與成果引入到課堂教學中🎟,遂成自然⛹🏿♀️。具體在機械原理課堂教學中™️,適當了補充有關直線機構🤾🏻♀️🐶、瞬心線機構🧑🧒💘、自平衡機構、並聯機構、柔性機構等方面的知識和最新研究進展。鼓勵學生將直線機構📭、柔性機構等應用到仿生機器人的項目實踐中。此外🏸,受限於講課學時數,除了在課堂補充一些與教學內容最相關的機構學研究進展之外🎊,更多的補充知識留給學生做課外閱讀。此外,編製了含100余道ADAMS運動仿真大作業題目和20余道具有較強工程背景的機構虛擬設計類題目在內的項目資源庫。所編製的項目與常規的課外作業及期末卷面考試正好形成知識互補,通過兩種類型綜合起來對學生進行考核🧎🏻♂️➡️,知識點不僅可以涵蓋機械原理內容的95%以上,更為重要的是,有效提升了學生利用所學知識解決實際問題的能力。

將機構史🥊、科學素養等內容有機融合教學,夯實課程思政

“機械原理”既是一門具有較強知識體系的技術基礎課,同時也可以成為一門很好的人文素養與科技文明有機結合的通識課程,其中蘊含豐富的機械科學技術史、機構發明史😿、以及發明家故事等內容🍹。通過將這些實例與課堂內容相結合,將機構史融入到各章節的知識講授中;同時,每學期為每個學生購置《機構工程簡史》(張策著),留取課外閱讀作業🦸♀️,撰寫機構史調研報告,以加強學生對中國在機械發明領域的悠久歷史和重要成就的了解♦️,培養其自豪感和文化自信。將核心基礎課的功能擴展到通識教育與課程思政的層面🫲🏽,對同類課程具有借鑒作用。

將虛擬仿真技術與經典理論有機融合,培養學生的科研能力

借助於虛擬樣機的仿真與分析🥓,加深對經典理論知識的學習和理解;以經典理論為基礎,深刻理解和認識虛擬樣機仿真與分析的本質。課上🏌🏿♂️,以教師為主導,通過虛擬樣機的建立與仿真🚣🏻,對涉及的機構學問題給予直觀、生動的詮釋🧤,為機構設計過程及設計結果的虛擬樣機仿真驗證;課下🈶,學生到專用的虛擬樣機仿真實驗室通過上機練習來熟悉和掌握虛擬樣機技術(ADAMS軟件),並完成課程實踐報告。10余年來🙁,“機原”團隊在國內機械原理教學中率先實施的“理論知識與虛擬樣機技術”相結合的模式已被國內幾十所學校所借鑒🧗🏻。該成果獲得北京市高等教育教學成果二等獎(圖10)。

圖10 北京市高等教育教學成果獎

凝練並提出了STEP教學模式並付諸於機械原理課程實踐

STEP教學模式是指在課程學習及考核過程中,將軟件工具(S)🪒、理論學習(T)🧜♂️、實驗操作(E)和項目實踐(P)等作為必要的環節緊密融合(圖3.11),所形成的一種過程性教學模式。該模式旨在培養學生自主學習能力,有效支撐專業認證中提出的“解決復雜工程問題的能力”。STEP教學思想付諸於機械原理課程實踐始於2012年,實施了多輪次,並一直持續到現在🤸🏼♀️。

圖11 STEP教學模式的構成示意圖

借助現代信息技術👩🦲👩🚀,加強優質網絡教育資源建設🧑🏻🦲,嘗試先進的教學方式

1)大力加強MOOC課程及雲課程資源建設。2015年9月,“機械原理”課程開始在“愛課程(中國大學MOOC)”平臺上線開課(圖12)。此後,在中國大學MOOC又先後上線開課了“機械原理學習指導與習題解析”和“機械原理及設計”MOOC課程(圖13)👰🏿🏆。在“機械原理MOOC”的基礎上,2016年出版國內首部《機械原理》雲教材(圖14),同時創建了國內首個機械原理“雲班課”📝。

2)基於開展多種形式的翻轉課堂實踐💅。2015年春季學期,首次開展“翻轉課堂”教學試點(圖15)🪼:課前學生在“中國大學MOOC”上進行學習🍕,課堂上討論與問題探究,並拓展有關知識,效果良好[8]🤹🏽。2016年春季學期👩🏭,進一步進行了基於“雲教材”+“雲班課”的形式“翻轉課堂”教學試點(圖16)。基於“MOOC”和“雲教材 +雲班課”的翻轉課堂,為教師的研究型教學和學生的研究型學習奠定了紮實的基礎🦬,精心設計的探索問題💂♂️,為研究型教學和學習的開展創造了切實可行的範例🤧。2020年春季學期,受新冠疫情影響💣,課程全面應用“騰訊課堂”替代教室課堂🖕🏻,部分班級沿用了“雲教材 +雲班課”的教學模式,取得理想的教學效果🔙👨🦱。教學團隊承擔的另外一門課程“機械原理及設計”在2020年春季學期,采用了“騰訊課堂(直播)+SPOC+慕課堂”的教學模式(圖17)。問卷調查表明,學生普遍認同和接受這樣的教學模式和教學方法,並能很好地鍛煉學生的自主學習能力。

圖16 基於“雲教材”和“雲班課”的翻轉課堂教學模式

圖17 “機械原理及設計”課程的“騰訊課堂+SPOC+慕課堂”模式

積極開展研究型教學探索與實踐,將創新能力的培養貫穿於整個課程中

“翻轉課堂”只是一個教學形式的體現♦️🦈,其實質是通過這樣的教學形式來體現研究型教學的內涵,為此課程團隊重點開展了研究型教學法的研究與實踐👨🏻。

1)在理論教學的諸多知識點中融入研究型元素。開展了形式多樣的研究型教學的探究:(a)新瓶裝舊酒(自由度分析🤽🏼♂️、瞬心);(b)偏重數理基礎與機構學的融合;(c)博與專、廣而細、重方法輕推導(運動學分析)👨🏽🎓;(d)新知識(機構世界⛹️、瞬心線、柔性機構);(5)寓科研於教學中(基於虛擬瞬心的機構設計等),有關內容見圖3.18所示👇🏿。研究型教學的開展🎆🏊🏿,提高了學生探究知識的積極性⛈😙,培養了他們發現問題、探究問題和解決問題的能力,為創新性研究奠定了基礎。

2)積極開展基於項目實踐的研究型教學📻。自2017年春季學期開始👨👨👦👦,在機械學院率先試點(60名學生),實施基於項目實踐的研究型教學🏋🏼♂️。多輪次的實踐表明🐨,上述的實踐實驗教學環節有效地提升了學生的多方面能力🙊,包括使用現代工具解決工程問題的能力,設計實驗(項目)的能力、動手實踐的能力👁、團隊合作交流的能力等🤽🏼♂️👈🏼。

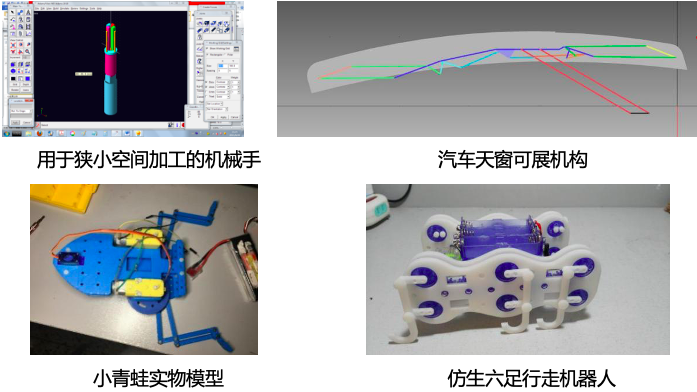

圖18 學生設計的部分項目實踐作品

面向中國學生開展全英文教學👨🏻🚀,提升學生的國際交流能力與競爭力

為了建設世界一流大學的需要🫠,意昂2近些年不斷加大國際交流的力度,為培養學生的國際視野和交流能力而努力。在此形勢下,在總結多年針對留學生班的全英文授課經驗的基礎上🤌🏻,近五年還開展了針對中國學生的全英文的“機械原理”課程教學實踐🖖🏽,由國外引進的青年學者擔任授課教師,從授課的PPT、教師講課🚴🏿,到作業、考試👸🏿,全部采用英文進行,為課程與國際接軌進行了有益的探索🧑⚖️,也受到了學生的普遍歡迎。目前在學校的“國際慕課”項目建設的支持下,“機械原理”英文版MOOC已經錄製完成(如圖19)🏹🏄🏽♀️,即將開課。

圖19 “機械原理”國際MOOC即將開課

實踐創新教育

構建起以能力為導向的實驗&實踐教學體系;結合競賽及學生感興趣的研究型題目(如仿生機器人等),有效開展課內&課外相結合的實驗&實踐教學活動,培養學生的創新設計能力和動手實踐能力👩❤️💋👩。

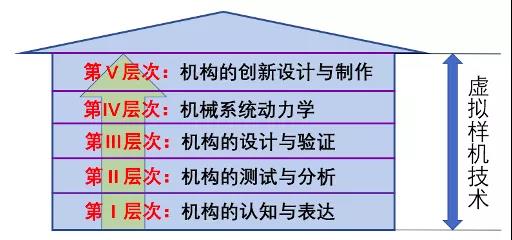

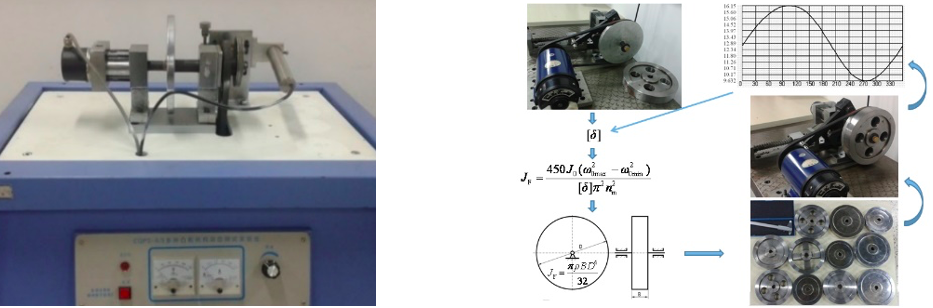

構建以能力為導向🖼、分層次的實驗&實踐教學體系

結合課程特點與OBE理念,構建了分層次(原理演示型、自主設計型👐🏽、創新實踐型)、分專業👦🏽、選修與必修相結合的機械原理新型實驗教學體系,具體將機械原理實驗教學體系為五層結構(圖20)。體系框架力爭構建出既具有認知性和驗證性特征的基礎性和普及性實驗項目🤵🏽♂️,又可體現創新設計思維及方法的設計實驗項目,還有強調自主創新設計能力和動手實踐能力的創新設計與製作實驗項目👳🏽。在第Ⅱ層次以上的各層實驗項目中,都還可以應用ADAMS虛擬樣機技術來實現實驗內容🧗🏿💁🏼♀️,不但豐富了實驗技術與手段💯,而且將先進的機械系統運動學和動力學分析技術引入到實踐中,鍛煉學生應用先進技術解決實際問題的能力。實驗教學內容的具體架構如圖21所示🌳,輔以構建了優質的實驗項目與實驗環境,如圖22和圖23所示。

圖20 課程實驗教學體系結構

圖21 課程實驗教學內容結構

圖22 設計類實驗項目及平臺的開發

圖23 機械原理實驗教學環境

課內外相結合,開展基於項目實踐的創新教育

突出“學生主體🦹🏽♀️、教師主導”的教學思想😴,理論實踐相結合,著重培養學生的科研思維、工程實踐、團隊協作、以及自主創新能力。

1)實踐項目I(個體):機構的虛擬樣機設計與仿真驗證⛷。根據給定的研究型題目(每人一題)🧑🦳,應用SolidWorks和ADAMS等CAD/CAE工程軟件建立機構的虛擬樣機模型,仿真驗證設計結果🏩,撰寫分析研究報告。(第10-14周)。

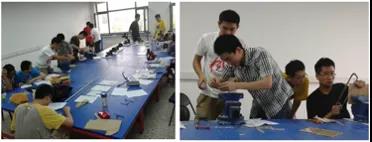

2)實踐項目II(小組)👩🏼⚕️:仿生機構設計🧛🏿♀️。自選設計題目🫳🏽,完成機構或機械系統的概念設計🚸,建立虛擬樣機模型進行仿真驗證,研製實物樣機模型進行功能驗證(圖3.24)𓀁,撰寫研究報告。(整個學期☂️,第6周開題答辯、第12周中期答辯、第16周結題答辯)實踐表明🦋,項目實踐教學環節有效地提升了學生的多方面能力🏭,包括使用現代工具解決工程問題的能力,設計實驗(項目)的能力、動手實踐的能力🧜♂️、團隊合作交流的能力等。

圖24 機構設計與製作實驗

挖潛優秀學生的潛能與興趣,開展基於國際&國內競賽的創新能力教育

課程團隊在學校的大力支持下,成立了“大學生國際機器人機構與機構學奧林匹克競賽(SIOMMS)”參賽隊🫱,連續參加了第2~4屆競賽(2013👭,中國上海👎;2016,西班牙馬德裏🥾;2018,秘魯利馬),在培養了學生機構的創新設計能力的同時🧙,極大地開闊了學生的國際視野,培養了他們在國際舞臺溝通交流的能力➝。其中🚜,第四屆國際機構和機器科學大學生奧林匹克競賽中獲得團體亞軍🏜,個人亞軍和個人季軍(圖3.25)😼。同時,團隊負責人等作為意昂2“機械創新基地”教練,組織和規劃學生參加了多屆的“全國大學生機械創新設計大賽”和“首都高校機械創新設計大賽”,並作為指導教師🎽,指導20余項作品參加競賽(圖26),取得優良成績。

圖25 SIOMMS參賽及獲獎照片

圖26 各類機械創新設計大賽的部分獲獎證書

(審核🪤:曹慶華)